今年各國將舉行大量觸目的選舉,如全球最大規模的印度北方邦立法選舉,小國則有剛過去的哥斯達黎加立法議會選舉。儘管這些國家離香港似乎較遠,但是有些地區的選舉卻能影響亞洲的區域局勢。在超級大國(great powers),美國總統拜登(Joe Biden)將於本年末面臨中期選舉,其將成為美國人評估拜登政績的「期中試」,我們亦可從中一窺 2024 年總統選舉的選情。在區域大國(Regional powers),4 月舉行的法國總統大選將決定歐洲在「後默克爾時代」的走向;韓國總統大選的結果將決定該國會否重返美國的印太戰略;澳洲的聯邦大選則將進一步鞏固其與印太盟友之間的聯盟。

The Glocalist 為您嚴選本年度將深深影響國際走勢的 6 場選舉。對兼具國際視野的您們而言,這是不容錯失的大事。

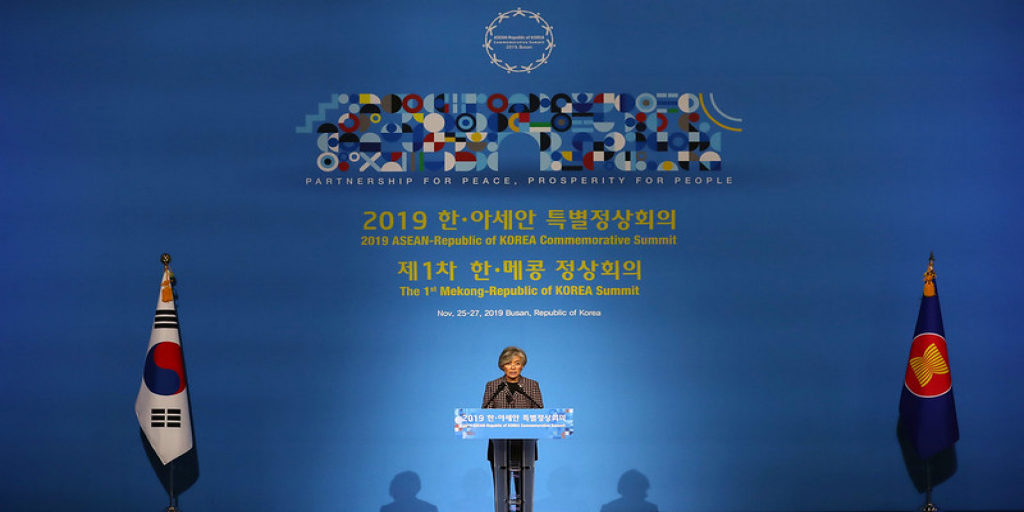

一、韓國總統選舉

#大韓民國 預計於 3 月 9 日舉行總統選舉,屆時會一同補選 5 席國會議員。韓國總統選舉採用「#簡單多數制」,即票多者勝。由於現行的韓國憲法不允許總統連任,因此現屆執政黨「#共同民主黨」推舉 #李在明 為總統 #文在寅 的接班人,而最大在野黨「#國民力量」則派出 #尹錫悅 競逐總統寶座。

回顧 2017 年的總統選舉,由於上屆總統 #朴槿惠 因「#閨密醜聞」遭國會彈劾,加上其原屬的政黨「#自由韓國黨」在選舉前發生內訌,當時醜聞的發酵令黨內的「親朴派」與「反朴派」不和,內訌驅使前者退黨成立「#新國家黨」。雖然在大選前其對手「共同民主黨」亦出現黨內不和的情況,該黨黨內具影響力的保守派金鍾仁因與文在寅不和憤而退黨,並在其後加入另一反對黨「#國民之黨」,這亦令「共同民主黨」流失為數不少的保守派選票。然而,這些流失的保守派票源流向旗鼓不定,導致當時的保守派候選人「自由韓國黨」的洪準杓及「國民之黨」的安哲秀最終各自只得約 20% 的選票,兩黨互相「鎅票」的現象令「共同民主黨」坐收漁人之利,結果得票率僅 41.09% 的文在寅成功拜相。

另外,在 2020 年韓國國會選舉中,文在寅乘著其打擊疫情政策得宜之勢,不但令此屆選舉投票率創下 1992 年以來的紀錄,共同民主黨更幾乎大獲全勝,奪得的國會議席由去屆的 123 席一躍至 180 席(共同市民黨因應席次計算的新制而成立,其拿下 17 席),取得全數 300 席中的 60%。

雖然文在寅政府的支持度目前仍然偏高,而且在近兩次選舉的選情皆佔盡優勢,但在民調上,最大在野黨候選人尹錫悅的支持度一直與執政黨候選人李在明僵持不下,部分民調中尹錫悅更以高於誤差值的支持度拋離李在明。

值得留意的是,韓國年輕一代近年開始轉向支持保守派。Hangil Research 於 2 月 3 日的民調指出,20-29 歲及 60 歲以上的年齡層傾向支持保守派候選人尹錫悅,相反 30 至 59 歲的選民則較支持李在明。背後的原因離不開執政黨未能紓緩由樓價高企引發的社會問題,而文在寅政府在對華政策上與民間反應屢屢背道而馳,越來越多人期望於在野黨手中找到不一樣的答案。以上現象將有利保守派的選情,因此誰人將入主青瓦台仍有待觀望。

韓國大選與印太地緣戰略

深度閱讀 → 韓國總統大選在即,兩主要候選人外交事務取態懶人包

印太戰略:在地緣政治層面,韓國一來身處中國和日本之間,二來與朝鮮隔三八線相望。雖然在美國的太平洋戰略裏,韓國並不納入第一島鏈中,但從美國智庫新美國安全中心(Center for a New American Security, CNAS)的文章可見,韓國的戰略價值其實不亞於第一島鏈國家。可惜的是,文在寅政府的外交政策走的是「中間路線」,這導致韓國不斷缺席於美國與亞太區盟友的合作行動,韓國亦因而淡出國際關係及地緣政治的鎂光燈。因此,總統大選的結果將決定美國能否在亞太區擴張勢力範圍。執政黨候選人李在明肯定會繼承文在寅的外交政策,即堅持以「中間派」身份置身中美爭端,一方面在軍事上仍然依賴美韓同盟的合作,但另一方面卻在經濟上保持與中國的貿易伙伴關係。李在明更以韓國經濟及軍事規模皆處世界頂列為由,提倡韓國應該自立門戶,無須在兩國間靠邊站。若李在明在外交上僅是「文在寅 2.0」,美韓同盟的關係將止步不前,雙方根本難以發展至更緊密的關係。在文在寅時期,為了緩和因薩德事件而日趨緊張的韓中關係,文在寅在上任後隨即向中方承諾不再添置薩德反導彈裝置,同時亦保證在其任內「美韓同盟」斷不會演變成「美日韓同盟」。雖然這樣反而刺激了國產導彈的研發進程,並因而增強了韓軍軍力,但文在寅此舉卻令韓國付上在美國的亞太戰略上被邊緣化的代價。

與之相反,在野黨候選人尹錫悅曾多次表達其「反中親美」的立場。他曾在公開埸合直斥文在寅的外交政策,一來附和中國,二來與民意背道而馳。除了主張加強美韓同盟合作外,他亦一反現屆政府政策,在朝鮮試射導彈後提倡增加薩德系統的數量。尹錫悅的外交政策及取態均以加強美國在朝鮮半島的影響力為主軸,若坐上總統之位的是尹錫悅,美韓關係在更為緊密的同時,韓國亦能憑藉強硬的對華手段重返美國的亞太(印太)戰略部署。

對日關係:值得一提的是,影響未來國策最深的其實是候選人對日,而非中美兩個大國的立場。文在寅在上台後一直對日採取「#雙軌政策」,一方面與日本加強社會及經濟層面的交流,另一方面卻與日本在歷史傷痕及領土爭端中秉持強硬立場。文在寅的對日態度反映他根本無意建立韓美日軍事同盟,而該主張又奠定了他在任時韓國對日本的「雙軌政策」,這某程度上形成了外交戰略的死循環。若果是在往日的韓國,文在寅的思維對任何人其實都相當「受落」。一來,日本一來是歷史傷痕的元兇,二來是必然激起民族情緒反彈的議題,韓國與日本保持距離本來正常不過。

國內情勢改變下,由各種原因對中國造成的新仇早就發酵至超越對日本的舊恨。韓國報章《時事 IN》(시사IN ,SisaIN)與韓國研究(Hankook Research)進行的調查顯示,在所有年齡層之間,韓國人對中國的好感度低於其對日本,而且年齡層(以 10 年為一代)越低的選民對中國的好感度就越低。《紐約時報》文章指出,過往韓國人透過仇日情緒來建構身份認同,年輕一代卻逐漸出現以反中為身份認同標誌的現象。文在寅的外交戰略是以對日政策為核心,然後才將其拓展並決定對中美的態度,然而這思維已開始過時,而且此政策核心正自損韓國在地緣政治上的地位。文在寅對華、美、日立場之盲點使李在明不斷被對手尹錫悅所針對。

另一方面,尹錫悅則提倡繼承 1998 年兩國聯合發表的 《21 世紀韓日新夥伴關係共同宣言》精神,其保證致力以該精神推動韓日關係面向未來發展,一來希望與日本有更密切的合作機會;二來希望以此為基礎來解決歷史遺留問題;三來以美日韓同為終極目標鞏固日韓關係。若日韓將來以此宣言為合作基礎,最理想的遠景是,兩國未來在合作的同時會致力於互相體諒及和解歷史傷口,並以此加強雙方的關係。

屆時韓美日同盟會否應此而生,確實值得拭目以待。諷刺的是,過往自由派政府普遍傾向親日,保守派則反之,上述的《共同宣言》正正是由民主黨的金大中政府與日方制訂的,但如今一切卻呈現相反情況。

朝鮮半島無核化:最後,韓國每次總統大選必定會炒熱朝鮮半島的核問題。但與上文的議題不同,由於文在寅對朝鮮的政策深得民心,因此兩位主要候選人在朝鮮問題上均秉持繼承文在寅對話至上的原則,唯一的差異源自自由派及保守派的對美國的手段之取態。事實上,解決朝鮮問題的持份者包括美國、俄羅斯等各個大國,因此單憑韓國的取態未必能使無核化事務得到實際的進展,但韓國作為直面朝鮮的最前線,任何新任總統的政策及取態都必定會增加朝鮮問題的變數。承上,尹支持部署更多薩德系統來防範朝鮮,此舉會否觸怒朝鮮,甚至令朝方主動拒絕對話、合作?這點絕對值得留意。各項外交政策上,尹和李的異同到底會導致朝鮮半島局勢升溫還是除溫,則仍需觀察。

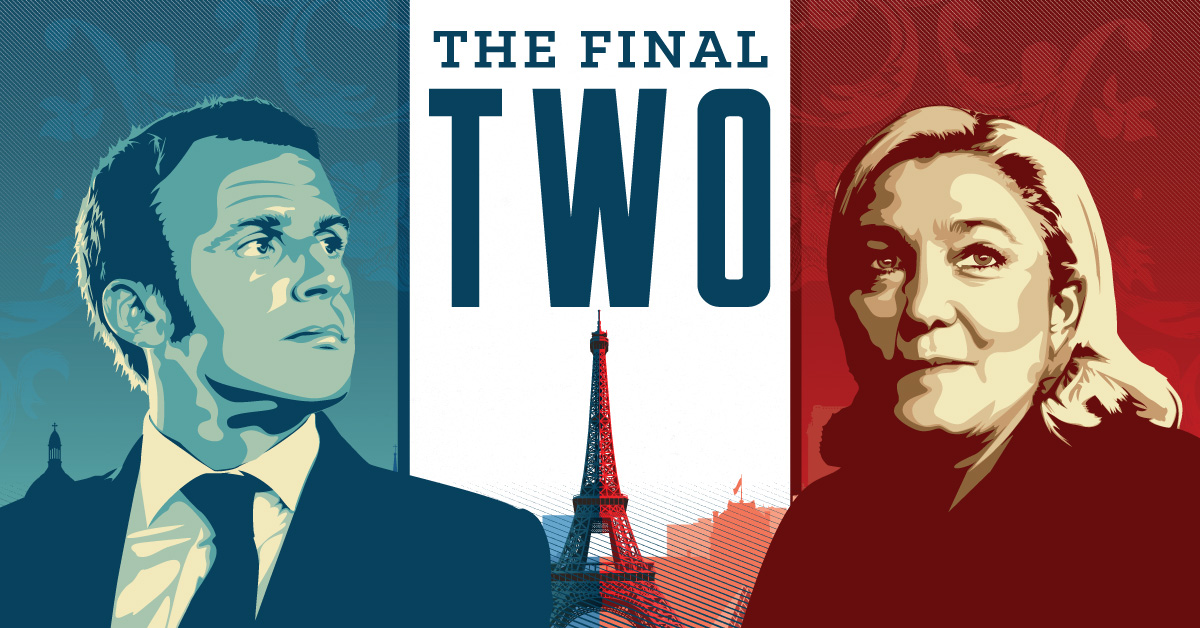

二、法國總統大選

#法國 每 5 年舉行一次的總統選舉採用「#兩輪投票制」,如果沒有候選人在首輪投票中獲得過半的絕對多數票,得票最多的兩位候選人便會晉身第二輪投票決一雌雄。惟自 1962 年實行選舉以來,法國政壇從來沒有候選人能在首輪投票中獲得過半數選票,可預期下屆法國總統選舉仍將舉行兩輪投票。此外,假如次輪投票中出現候選人棄權的情況,法國憲法委員會(Conseil constitutionnel)便會按首輪投票的名次補上另一位候選人。

2017 年的總統大選中,來自中間派政黨「共和國前進!」(La République En Marche, LREM)的候選人 #馬克龍(Emmanuel Macron)與極右派「#國民陣線」(National Front,國民聯盟的前稱)的提名人 #勒龐(Marine Le Pen)在首輪投票跑出,並在次輪選舉爭奪總統寶座。在兩輪投票制度下,兩害取其輕(lesser evil)的配票策略於法國選民及政客間非常普遍。上屆選舉的首輪投票中,傳統保守黨「#共和黨」(Les Républicains, LR)的 #菲永(François Fillon)及左派政黨「#不屈法國」(La France insoumise, FI)的 #梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)皆奪得 19% 支持度,而在點票結束後他們因立場問題同時呼籲支持者別投向極右的勒龐,結果馬克龍在次輪投票中以超過 6 成支持度大勝不足 35% 的勒龐。

而本年 4 月將舉行新一屆總統大選,其中第二輪投票於首輪投票後的第二個星期日舉行。現任總統馬克龍在任內處理「#黃背心運動」、 #養老金改革 大罷工等問題的手法備受垢病,導致其民望自 2018 年起急劇下跌。儘管馬克龍的民望受惠疫情有反彈跡象,但法國近日再次爆發針對防疫措施的示威,這代表馬克龍欲趁疫情反覆連帶的「#聚旗效應」而順帶連任之盤算一再出現變數。直至目前為止,馬克龍尚未宣布競選連任,到底馬克龍能否如 17 年般再次穩奪總統之位仍是未知之數。

民調數據顯示,眾多候選人當中,現時馬克龍擁有最高的支持率,勒龐與巴黎大區議長、共和黨候選人 #碧克絲(Valérie Pécresse)緊接於後。這次選舉的亮點之一是法國第二大新聞頻道 CNews 的名嘴 #施磨(Éric Zemmour/澤穆爾)亦宣布參選,其被媒體標籤為「極右派」的政治立場掀起熱議,施磨(澤穆爾)目前於民調中高居第四。此外,上屆大選獲 19% 得票率的極左派參選人梅朗雄今次卻只位居第五。就目前形勢來看,極左派在法國已開始出現頹勢,另一方面中間及保守派與極右翼的距離卻越拉越近,事實上,這是對法國乃至整個歐盟而言意味深長的趨勢。

總統大選與外交走勢

法國在 #歐盟 的影響力僅次 #德國 ,因此不論何人成為下一任法國總統,都將影響整個歐盟的決策方向。 #默克爾 於去年末卸任德國總理後,法國對歐盟政策的影響力勢必增加,今次大選走勢將大大影響對俄/中政策及接納新成員等對歐盟極其重要的議題。對保守派而言,法國應如何在主權議題上與歐盟周旋是一大焦點。到底法國是透過歐盟議會和法院等跨國機關尋求更多與其他成員國合作的機會,還是利用這些機關鞏固法國在歐盟的利益,這些都是是次選舉將有機會左右的政策方針。

事實上,馬克龍是在「後默克爾時代」中最有望填補歐盟領袖空缺的人。早在 2017 年 9 月,馬克龍正值上任不久已隨即在 #法國索邦大學(Sorbonne University)發表題為 「一個具有主權、團結及民主的歐洲」的演講,演講中馬克龍提出了「#歐洲的文藝復興」一大概念,包括提議成立「歐洲防衛基金」、建立「歐洲干預部隊」來奠定 #歐洲軍隊 的雛形等。若馬克龍成功連任,或許他就能在新的任期大展代替默克爾領導歐洲的鴻圖,並將 #歐洲一體化(European integration)的藍圖付諸實踐。馬克龍的連任加上默克爾的離去有望大幅提升法國在歐盟的影響力,並鞏固其作為歐盟領袖的地位。

但馬克龍欲令法國成為歐洲「一哥」的願望,對他的選舉對手而言明顯不現實,他們更關注的是歐洲尤其是在移民方面為法國帶來的問題。「疑歐派」勒龐對歐盟的遠景就與馬克龍截然相反,她除了批評馬克龍所提的「歐盟一體化」政策不現實,更曾言法國應在維持《#神根公約》(Schengen Agreement)的情況下,加強邊境管制,以制止由其他成員國帶入的移民潮。即使她近年已軟化態度,並放棄廢除 #歐元區 及「#脫歐」等激進主張,惟仍強調各成員國需維持本國主權,這表示歐盟的權力不能超出成員國的本國憲法。而即使是立場比勒龐稍為親歐的碧克絲,亦曾提到歐盟不能變成一個如「超級市場」般能自由進出的地方。

另外,在對華取態方面,馬克龍執政下的法國較強調 #外交自主性 。因此,馬克龍除了沒有與美國一同外交抵制 #北京冬奧 外,他於去年表示歐盟不應與美國聯手對付中國。但與此同時,針對 #立陶宛 因與台灣互設辦事處被中國經濟施壓一事,剛接任 #歐盟理事會輪值主席國(Presidency of the Council of the European Union)的法國卻隨即主張歐盟需對此迅速採取行動。法國會以這種曖昧的思維行動之關鍵在於對法國乃至歐洲而言,中國對歐洲的威脅並非如俄羅斯般近在咫尺。

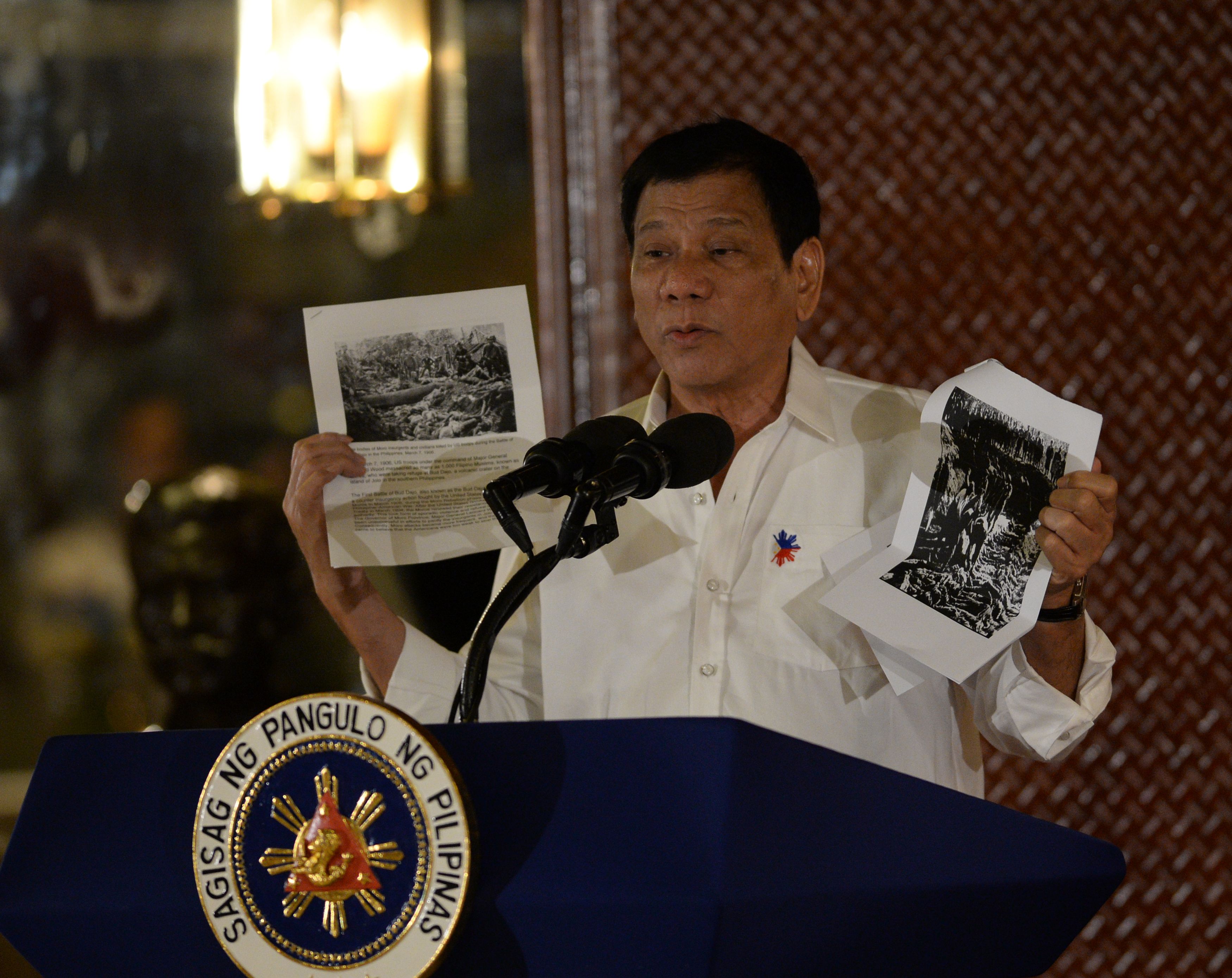

三、菲律賓總統大選

#菲律賓 每隔 6 年會於 5 月的第二個禮拜一舉行總統大選,而今年其將於 5 月 9 日舉行第 17 屆總統大選。另外,菲律賓國會選舉會與總統選舉一同舉行,屈時除了總統外,菲律賓公民亦會投選出國會及地方議員

菲律賓大選行簡單多票制,排名首位的候選人不論票數能達絕對多數都將當選總統。菲國選舉制度有幾點值得一提:第一,總統與副總統之位乃分開競選,雖然一般而言,總統候選人會選擇其競選拍擋選舉副總統,但大選仍可出現正副總統為政治對手的結果;第二,根據 1987 年修訂的憲法,總統任期為 6 年,曾參選總統或擔任總統四年以上者,不得再度競選總統。因為這兩點,於 1987 年後的總統史裡,菲律賓出現過擔任總統達 10 年的人— #雅蘿柔(Gloria Macapagal-Arroyo),其於 2001 年作為副總統接替前總統職務,並於 2004 年的大選成功連任。菲律賓的大選中,除了民意外,候選人們往往就是以這兩點為競選策略的根本考量。

今次最有聲望的候選人有 #小馬可斯(Bongbong Marcos)、 #白翹(Manny Pacquiao)、 #莫雷諾(Isko Moreno)及 #羅比多(Leni Robredo)。小馬可斯是前統總兼獨裁者費迪南·馬可斯(Ferdinand Marcos)的兒子;白翹是前拳擊手兼與杜德迪同黨的參議員,其以坐擁 8 個世界冠軍一事被榮譽為國民英雄;莫雷諾是貧民出身的政治明星,年僅 47 歲已在馬尼拉擔任過 3 次市議員、3 次副市長及 1 屆市長;羅比多則是現屆副總統及人權律師,並領導反對黨多次針對杜德迪的緝毒手段。

今屆菲律賓的大選走勢充滿變數,這源於現屆總統 #杜德迪(Rodrigo Duterte)的選舉策略不斷改變。雖然杜德迪不能競逐連任,但根據菲律賓權威民意調查機構亞洲脈動(Pulse Asia)於 2021 年 9 月 29 日發布的民調,杜德迪仍以 20% 的支持度位居第一,而且其支持度拋離第二名的小馬可斯達 5%,杜德迪的巨大影響力令他的決定必然影響選舉走勢。起初其選擇與小馬可斯結盟參選正副總統,但該決定隨即被批評「意圖繞過憲法獨攬大權」,結果杜德迪宣布放棄競逐副總統,並意圖參宣參議員來延續政治生命,但最後又以不明原因再次退出選舉並計劃退休。

事實上,杜德迪一人深深影響這四人的逐選決定及民意走勢。撤除被禁止連任的杜德迪,在一開始的民調中,另外四人的支持度其實很相近,但杜德迪一人的取態直接顛覆了四人的平衡。杜德迪於 10 月決定與同樣支持處死毒販的小馬可斯結盟參選,小馬可斯的支持率隨即由 9 月的 15% 飆升至 23.5% 並身居首位,但在杜德迪退出選舉後,莫雷諾於 11 月的民調中再以 23.94% 的支持率反超小馬可斯位居第一。雖然選情及政壇的走勢變化多端,且各民調中候選人間支持度的分叉極大,降低了民調的參考性。但截至最近的民調中,小馬可斯已以 53% 的支持度拋離所有候選人 30% 以上,在如此極端的數據下,基本上小馬可斯已篤定為下屆總統。

另外,其他候選人參選的決定或多或少是針對杜德迪。杜德迪退出政壇一事令人費解的其中一大原因是,若下屆總統由「敵對勢力」當勢,杜德迪很可能要為在任總統時推行的緝毒重典面臨刑事追責,羅比多就是以該目標參選的一員。另一方面,雖然白翹與杜德迪同樣來自執政黨「民主菲人—國民力量黨」(PDP-Laban),但兩者其實領導著各自的人馬進行黨內派系鬥爭。此外,白翹與杜德迪在南海及對中立場上都持南轅北撤的態度,白翹一派早已抨擊現屆政府在南海問題上過於容忍中國,這也解釋了為何杜德迪會支持小馬仕參選,因為即使來自不同政黨,小馬仕在緝毒手段及南海問題的立場上與杜德迪更為相近。

若要解釋今次選情的奇妙之處,我們就需先對菲律賓的歷史背景作補充。菲律賓原為西班牙的殖民地,但西班牙在 #美西戰爭 中戰敗後就將其割讓至美國。與其他殖民大國的治理手段不同,美國於二戰前視菲律賓為亞洲的橋頭堡,並多年來在當地發展工業及基建。在二戰結束並獨立後,菲律賓除了本身有穩定的經濟發展,美國留下的工業基礎更讓其在韓戰及越戰中大發「戰爭財」。直至 60 年代,菲律賓的繁榮程度僅次日本,國內生產總值(GDP)遠超韓國,當時亞洲開發銀行(Asian Development Bank)的總部更設於馬尼拉,是名乎其實的亞洲金融中心。菲律賓發跡史基本上可理解成另一個日本。但是為何現在一方是世界第三大經濟體,另一方卻墮落成堅尼系數平均 42%、GDP 連烏克蘭都不如的國家?

這源於小馬可斯的父親—費迪南·馬可斯。 #馬可斯 於 1965 年勝選菲律賓總統,他在任初期其實頗有作為,除推行 #反共主義 並與美國結盟,馬可斯亦使菲律賓的失業率大幅下降及推行教育改革。但另一方面,他大推 #裙帶資本主義 及 #權力尋租(Power Rent-seeking)等行為,導致菲律賓的經濟根基不斷被侵蝕;另外,他亦於 1970 年以長達 11 年的戒嚴來回應針對反貪腐的運動,而且透過修改憲法及多次選舉舞弊令自己佔據總統之位至 1986 年,菲律賓在這 21 年間的國力早已因腐敗問題崩潰,即使再立民主政制亦回天乏術。而今屆選舉的小馬可斯正正是其兒子。令人費解之處就在此出現——在民主選舉中,一個摧毀了國家的獨裁者之子居然可以得到如此高的支持率。

杜德迪的支持固然是一大原因,但即使撇除其這因素,小馬可斯的民調排名本身就僅次杜德迪,這背後有幾大原因:第一,對現今的菲律賓人而言,父親馬可斯的貪腐問題對小馬可斯自身的影響遠遠不如持槍的毒販,而後者才是當前最能挑動國民情緖的議題,恰好小馬可斯對毒品的立場一如杜德迪般強硬,自然正好符合菲律賓國民的胃口;第二,馬可斯遺孀 #艾美黛(Imelda Marcos)獲批准返鄉後,看準了菲律賓的貪窮問題,並在晚年洗地式大搞慈善活動。諷刺地,兩母子居然成功靠此「洗底」並雙雙當選議員。菲律賓的經濟早就崩潰,國民已顧不上歷史傷痕,誰能立即給予自己福利自然就支持誰,加上馬可斯當選初期的確帶動了菲律賓的經濟,小馬可斯就這樣靠著源於貪贓的慈善事業及父親的「光環」打入政壇核心;第三,菲律賓的政壇一直被門閥家族壟斷,馬可斯家族本是其中之一,雖然菲律賓人成功推翻了馬可斯,但其家族勢力仍舊存在。順帶一提,在杜德迪宣布退選及其女宣布參選前期間,莫雷諾雖然曾在民調中反超小馬可斯,但早就有人仍對其選情表示擔憂,其正正是因為小馬可斯背後是政治門閥,而莫雷諾的背景只是一介貧民,而現在這個憂慮正在漸漸浮現;最後,雖然馬可斯是獨裁者,但後世對其評價仍存有爭議。他在 #菲律賓大學 法學院以第一名畢業,於二戰 #菲日戰場 中屢獲功積,其間官拜上校,並榮獲 32 枚勳章,是菲國受勳最多的戰爭英雄,其後更被 #麥克阿瑟(Douglas MacArthur)委派為 #呂宋八省行政官 。撇除貪污問題,將馬可斯理解為菲律賓最有實力及魅力的領袖也不為過。事實上,菲律賓後來的領䄂若非受制於 #門閥制度 ,就是完全不成氣候的庸才,於現今惡劣至極的社會環境下,馬可斯的罪行已被其過去的魅力漸漸淡化,這無疑推動了小馬可斯的選情。

菲律賓與南海問題

菲國雖小,但對美國及中國而言,菲律賓在其 #南海戰略 中有極其重要的地位。

美國極度需要拉攏南海沿國結盟,若果美國成功,沿海各國就能限制中國擴張其區域勢力,反之一旦中國成功在南海擴大勢力,南海國家就會轉向親中。屆時亞太將面臨三大後果:一,澳洲及台灣會被孤立;二,日本及韓國會被包圍;最後,美國將盡失在亞洲的勢力,這亦是奧巴馬在任時提出 #重返亞太(Pivot to Asia,也有譯為「亞洲再平衡」戰略)的一大考量。菲律賓就是這些南海國家之一,這自然令它與中美建立了微妙的關係。

雖然知此,但現在的菲律賓其實對兩國而言都可謂「養不熟」的存在,因為對這樣一個一窮二白的國家而言,地緣政治利益一定不會位居執政者的首要考量。

杜德迪上台前,菲律賓基本上可謂美國在南海的堅定盟友,前任總統 #亞基諾三世(Benigno Aquino III)曾直言支持美國插手南海爭端及支援菲律賓,杜德迪於 2016 年大選時亦曾聲稱在南海問題上將對中國寸步不讓。結果,杜德迪時在上任後因極端的緝毒政策被包括美國在內的國家針對,其就以「美國將菲律賓視為南海爛頭卒」為由迅速與美國交惡。這令當時的美國非常頭痛。戰略上,菲律賓是必不可失的拉攏對象;道義上,若公開支持一個濫用私刑的總統,美國作為民主大國很難向國內聲音交待。加上杜德迪的家鄉於美西戰爭時曾經歷美軍對原住民的屠殺,其反美立場顯而易見。杜德迪就曾在 #東盟峰會 上利用美軍屠殺原住民的照片,反擊美國指控其侵犯人權的虛偽。直到 #當勞侵 上任並公開稱讚其緝毒手段前,美菲關係都毫無緩和跡象。

美菲交惡,中國自然不會錯失向菲律賓暗送秋波的大好機會,而且杜德迪認為中國的金援是改善菲律賓經濟的希望,因此往後幾年菲律賓明顯轉走親中路線,杜德迪於任期內更訪華多達 5 次。2017 年中國對菲律賓的投資額為 5.75 億菲律賓披索,2018 年卻飆升至 487 億披索,此外,中國亦就 #黃岩島(Scarborough Shoal)爭議放軟態度,容許菲律賓漁船進入黃岩島捕魚,中國對拉攏菲律賓的誠意可見一班。事實上,即使當勞侵上任後美菲重啟軍事合作,杜德迪仍多次拒絕當勞侵的訪美邀請,可見北京的利誘到底有多大吸引力。但是,杜德迪最希望得到在南海開挖石油的權利,而這要求直至現在仍未獲北京回應。更要命的是,中國近年在南海的行動越趨具侵略性,最嚴重的要數到 2021 年 3 月,中國在南海 #域晨礁(Whitsun Reef)停泊多達 200 艘船,而據 CNN 報導,這些全部都是由解放軍資助的海上民兵部隊。事已至此,杜德迪意識到這已不再只是事關經濟或美國的地緣政治利益,而是對菲國生死悠關的威脅。菲律賓外交部於 2021 年 7 月破天荒公開承認 2016 年對菲律賓有利的九段線仲裁,並明言中國必須遵守仲裁結果,此外,菲律賓亦於同年 6 月向美國入口總值超過 25 億美元的軍備。這種行動對親中時期的杜德迪而言近乎禁忌,亦意味著菲律賓將與中國走遠,並很大機會重投美國陣營。

雖然這亦可能是杜德迪應付選情的手段,因為即使杜德迪個人反美,多達九成的菲律賓人仍然持親美立場,任何人都明白除美國外,菲律賓在主權問題上根本不可能找到其他靠山。隨著中國的行動越來越進取,杜德迪遊走兩國之間的空間將越來越小。普遍觀點都認為機會最大的馬斯科將繼承杜德迪的外交方針,我們就且看三國的關係將如何發展。

四、澳洲聯邦大選

#澳洲 最遲於本年 5 月舉行聯邦大選,選出新一屆眾議院 151 個議員及參議院中 40 席(總共 76 席)席位。澳洲國會採用兩院制,按照慣例眾議院執政黨領袖將同時出任澳洲總理。去屆大選中,由 #自由黨 、 #國家黨 和其他地方政黨合組的「自由—國家聯盟」(又稱「#聯盟黨」)在參眾兩院均取得多數議席,並由 #摩理臣(Scott Morrison,又稱 #莫里森)擔任總理。聯盟黨是由中間偏右政黨組成的右翼聯盟,其在眾議院 151 席中佔 77 席,參議院的 76 席中則取得 35 席。國會的在野黨為立場偏左的 #澳洲工黨 ,其在眾議院佔 68 席,參議院則取得 26 席。

澳洲聯邦選舉選採用 #順位投票制(alternative vote)。在眾議院選舉中,選民必須在選票上按其對所有候選人的喜好排序依次選擇,否則選票將會作廢。而在參議院選舉中,選民必須要在選票中列出 6 個或 12 個候選人排序,若然並非列出此兩個特定數量候選人之順序排列,選票便會被作廢。

於計票時,雖然一般情況下兩院都是分輪(rounds)點票,但由於每個選區需要選出的參眾兩院議席數量不一(眾議院選區範圍較細,每區也只選一個議席;參議院選區範圍較大,每個州或領地都被視為一個選區,而且無論州或領地的大小不一,每個州都會選出 6 席,而北領地及首領地則各自選出 2 個參議院席),因此兩院選舉的計票方式也明顯有所分別。

在眾議院選舉中,若然任何一位候選人於第一輪(第一輪每個候選人的得票數是所有有效票數中,候選人喜好排序中排第一的票數)取得多於一半的票數,該候選人將會直接勝出。但如在第一輪點票中,沒有任何一位候選人的票數過半,那麼最少票的候選人便會在該輪被淘汰,並按該候選人原有的有效票,根據有效票上的第二喜好排序選項,按選民選擇分配給其他諸位未被淘汰的候選人,進入下一輪,如此類推,直至其中一位候選人在某輪的得票數超過總有效票數的一半為止。

於參議院選舉中,由於每個選區需要選出多於一名議員,故每個選區都會設有入閘門檻(quota,計算方法見下)。若然任何候選人於第一輪取得高於門檻的票數,即可直接當選。在參議院分輪計票中,其與眾議院選舉同樣設有一樣的淘汰方式及被淘汰者的餘票分配機制。而由於每一個選區會選出多於一名候選人,因此若然已經有候選人當選,但尚未選出所有議席時,已勝出的候選人將會按 #餘票轉換(transferring the surplus)價值(計算方法見下),在接下來剩各輪計票中,將在特定順序位置投給已勝出候選人的票,按價值比例及選民投票給其他候選人的順序,在各輪分配給其他候選人。

參議院的入閘門檻:(總有效票數/[需要選出的參議院數目+1])+1 = 參議員入閘門檻,註:有餘數者,一律化零為整數。

澳洲參議院選舉轉換餘票價值:(當選人已得票數 - 參議員入閘門檻所需票數)/當選人已得票數 = 當選人餘票轉換價值

值得一提的是,由於選民在澳洲參議院選舉中可以選擇列出 6 個或 12 個候選人排序,因此若然選民只在選票中列出 6 項選擇,而計票卻進入到第 7 輪或之後,且其所選擇的候選人盡皆被淘汰,那麼這些原先有效的選票將被視為 #失效選票(exhausted votes),之後的階段就沒有更多選票效力。若然由於失效選票的關係,導致其餘剩餘的選票無法令其他未被淘汰的候選人勝出,將會促成以下兩個結果:一、若然尚餘未被選出的議席少於未被淘汰之候選人數量,則由當時較多票的若干名候選人勝出;二、若然尚餘未被選出的議席等同未被淘汰之候選人數量,則所有未被淘汰之候選人悉數當選。

而按澳洲法例規定,所有公民都必須在聯邦大選中投票。選民如無法提供合理原因解釋為何缺席投票將會被罰款。因此,澳洲在過去幾次聯邦大選中投票率都達到九成以上。

在本年的大選中,國會眾議院的席位數量不變,政黨只要取得 76 席便能成為澳洲執政黨。若要成為執政黨,工黨需要比上次選舉爭奪多 8 個席位,而聯盟黨則只需要維持現有席位數量就能連任。根據路透社本年初針對「第一投票率」(在排序選票中排名第一,不過候選人通常不會在第一輪便勝出)的民調,工黨獲得約 35% 支持度,而聯盟黨則以 1% 之差緊追在後,因此今次大選的形勢頗為緊湊。

對國際政治的影響

印太戰略:作為「#美日印澳四方會談」(Quadrilateral Security Dialogue, QSD)一員,澳洲大選對印太地區具重大地緣政治意義,不過聯盟黨與工黨似乎在該議題上有一定共識。摩理臣於去年與美國和英國達成「AUKUS」協議,當中澳洲將以英美提供技術支援建立核潛艇艦隊,並鞏固三國在印太地區的合作關係。工黨領袖 #艾班尼斯(Anthony Albanese)去年曾表明,澳洲需要在對華政策上採取更強硬的態度,他亦發表聲明支持英美澳達成的「AUKUS」協議。飄研究中心(Pew Research Center)於 2020 年的民調顯示,超過八成澳洲人對中國持負面態度,這某程度上解釋了兩黨為何能在該議題上達成共識。

根據英國《衛報》於去年十二月的報導,聯盟黨和工黨在多個選區的支持率差距都在 2% 以下,其中 #麥格理(Macquarie)、 #卑斯(Bass)和 #慈心(Chisholm)選區的差距更少於 0.5%。值得注意的是,慈心選區在上屆選出了首位澳洲華裔議員 #廖嬋娥 ,而她在香港出生,其在任期間曾表態支持香港反修例運動。但澳洲廣播公司(SBS)於 2019 年揭露廖嬋娥曾為中共統戰組織 #世貿基金會成員 ,並懷疑她與中共統治部的關係。而在今屈選舉中,從香港回流澳洲的莫熾韜宣布競逐慈心選區的席位。他在接受自由亞洲電台訪問時提到,其參選的首要目標正是將廖嬋娥「拉下馬」,並期望透過選舉「清理」在澳洲國會中與中共有密切關係的議員。

五、美國中期選舉

#美國 總統的任期為 4 年一屆,而每屆總統任期會有 2 次國會選舉。其中一次與總統大選同時舉行,另外一次在大選後 2 年選行,後者被稱為「#中期選舉」(Mid-term election)。在美國着重權力分立的政制精神下,反對黨必須勝出中期選舉來制衡政府。而美國選民將在今年 11 月的中期選舉投選 50 個州的參眾兩院議員。

雖然美國同步舉行參眾兩院的選舉,但事實上兩者的選舉周期及人數不盡相同。憲法規定,每次國會選舉,眾議院 465 個席位將無一例外被改選。相反,參議院只有 100 個議席,參議員的任期亦長達 6 年。惟有議員任期屆滿或決定退休使席位出現空缺時,參議院的席位才會改選。因此,參議院每次改選的空缺都遠低於眾議院,而且因為舉行改選的準則不同,參議員很少出現連任的例子。根據經驗,每屆選舉中,參議院都會空出約三分一議席予改選。

上屆中期選舉(2018 年)時, #民主黨 在眾議院的 435 席中奪得 235 席,一舉逆轉 #共和黨 掌控兩院的局面並成為多數黨。而在去屆總統大選(2020 年)的國會選舉中,民主黨不但保住眾議院控制權,更在參議院取得一半席位,雖然民主黨及共和黨在參議院中陷入 #均勢(50 對 50 票),但在平局的情況下,副總統 #賀錦麗 能以參議院院長身分投下決定性的一票,因此實際上民主黨已能控制參眾兩院。共和黨於 2020 年的總統大選中,不但失去總統一職,更在國會選舉失利。而本次中期選舉對共和黨的意義極期重大。一來,中期選舉是共和黨制衡現任總統拜登以及其他民主黨法案的最後機會;二來,在當勞侵(Donald Trump)的四年總統任期期間,共和黨變得分崩離析,因此其急需勝出今次的選舉以重振旗鼓。

綜合現時的數據,共和黨很大機會於中期選舉重奪參眾兩院的控制權。首先,總統拜登的支持度因 #阿富汗撤軍 風波、應對通漲及航運問題不力等因素急挫,在幾個月內,拜登的支持度由當上任初期約 53%,大跌 9 個百分點至本年初的 42%。加上近日的烏克蘭危機,拜登的民望之跌勢或會持續,這勢必拖累民主黨的選情。根據 FiveThirtyEight 的綜合民調,美國人現較希望由共和黨控制國會,而不是民主黨。但在 2021 年的同一調查中,較多人聲稱會投票給民主黨,而非共和黨。相比起去年帶 5% 差距的支持率,此顯示是次選情對民主黨相當不利。另外,投注網站 PredictIt 的數據顯示,共和黨重奪眾議院控制權的機率高達 85%,而重奪參議院控制權的機率亦達 73%。除民調數據外,民主黨的頹勢亦體現在州長選舉之中。 #維珍尼亞州(Virginia)及 #紐澤西州(State of New Jersey)的州長選舉素來被視為中期選舉的前哨戰,但於去年選舉中,這兩個長年「藍州」一個選出了共和黨人州長,另一個的民主黨候選人靠輕微差距險勝。若拜登支持度的跌勢持續發酵,共和黨有望在中期選舉大勝。

中期選舉與外交走勢

若共和黨能重掌國會,拜登將於外交、國防等領域面對更多壓力,或許美國的外交策略會「鷹派化」。

在美俄關係方面,有為數不少共和黨人希望美國能在 #烏克蘭危機 中持更主動的角色,例如共和黨眾議員 #羅捷斯(Mike Rodgers)和 #麥戈(Michael McCaul)就於 1 月 10 日提出了一項法案以要求加強美國對烏國的軍援。另外,共和黨參議員 #吿魯士(Ted Cruz)亦在同期提出一項制裁俄國 #北溪天然氣管道(Nord Stream)的法案,並明言只有強硬的制裁才有機會扭轉 #普京 的決策。

在美中關係方面,共和黨人的姿態及立場就更為強硬,現時任何有關中國的事務都會變成共和黨人的手牌。

疫情牌:首先,共和黨比民主黨更積極 #追遡疫情 的源頭。自拜登上任以來,共和黨議員便多次嘗試在各委員會中要求就肺炎的源頭舉行聽證會,惟該要求多次被民主黨人拒絕。例如在眾議院中,民主黨主導的「#武肺危機之特別小組委員會」(Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis)便曾拒絕共和黨人舉行聽證會的要求。該小組成員之一的民主黨眾議員拉斯健(Jamie Raskin)表明,不管病毒的源頭是何地,民主黨都不能原諒前總統當勞侵因處事魯莽,導致其誤判疫情。可見比起將疫情大流行的責任歸咎於中國,民主黨人更傾向於指責當勞侵本人,並以此為理由規避共和黨人調查病毒起源的要求。

儘管有參議院的民主黨人支持調查疫情的起源,但他們與共和黨所提的手段相比之下顯得過於保守。共和黨參議員 #盧比奧(Marco Rubio)曾聯同另外 15 位共和黨參議員發起《武肺起源之驗證、調查及認定法》(Coronavirus Origin Validation, Investigation and Determination, COVID Act),該法案的重點在於就追責向中國實施制裁,並命令聯邦政府中斷資助一切與中國科學院有關的研究項目,惟該法案至今未曾獲得一位民主黨參議員的聯署支持。雖然民主黨有支持另一項跨黨派支持的調查法案,但在該法案下,對疫情起源的調查必須受 #世界衛生組織(World Health Organization)的框架限制,而共和黨人普遍質疑世衛的公正性。拜登於上任後決定立即重返世衛,便引起共和黨人的猛烈批評。另外,兩黨參議員曾於 2021 年 11 月 4 日曾共同提出《調查武肺大流行之全國委員會法》(The National Commission on the COVID-19 Pandemic Act)一法案。該法案目前仍只流於草擬階段,大體而言,法案將規定就這次疫情籌組一個全國委員會調查中國的過失,而該委員會將以 911 事件的調查小組為藍本建立,可是這個法案能否在眾議院闖關仍是未知之數。

經濟牌:相比起「疫情牌」,共和黨人在「經濟牌」上的取態曖昧得多。一方面 #鐵鏽帶(Rust Belt,如:俄亥俄州)的選舉有機會左右美國的貿易政策。因為假若共和黨人取得這些州份的執政權,他們就需要支持採取強硬的貿易保護主義政策,以保障州內就業及製造業的發展。但另一方面,自當勞侵卸任後,共和黨人就一轉以往對關税貿易戰的取態。眾議院少數派領袖 #麥卡非(Kevin McCarthy)就曾聯同多位跨黨派的眾議員向美國貿易代表 #戴琪(Katherine Tai)致函,其中要求拜登政府擴大對中國商品的 #關稅排除名單 ,而聯署名單中多達 60 位眾議員來自共和黨。

「兩黨共識」之概念

「#兩黨共識」的概念經常出現在中美關係的社論中,即民主共和兩黨形成「針對中國、與中國競爭」的共識。但若存細探究,即使兩黨都同意需要應對中國的威脅,在對中國的定位、抗衡中國之方法等更核心、細微的問題上,兩黨的態度乃南轅北轍。縱觀上文例子,「兩黨共識」現象亦可在與中國合作的層面上展現。

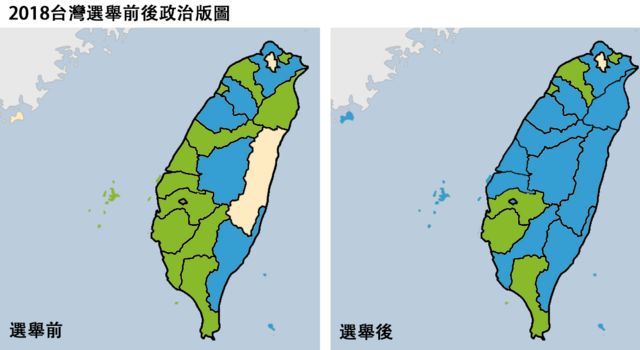

六、台灣九合一選舉

#台灣 地方公職人員選舉(簡稱「#九合一選舉」)是縣市級的地方選舉,其選舉範圍包括但不止於縣長、市長、縣議員、市議員等眾多公職。九合一選舉預定於 11 月 26 日舉行,而將涵蓋 6 個直轄市(六都)及省轄級(註:省已被虛級化)的 11 縣 3 個市。

鑑於各地方選舉的重要性不一,本文將着眼分析影響力較大的縣市之形勢,亦會聚焦於縣市長選舉及縣市議員兩個選舉。縣市長選舉採取「簡單多數制」,同樣是以多票者勝為選舉原則;縣市議員選舉則採取「複數選區制」,即一個選區會選出多於一位縣市議員,候選人的名次只要能擠進應選名額內即可當選。

雖然選舉制度發展尚算成熟,但若我們回望 2018 至 2022 年的台灣政局,台灣的選舉走勢及政治生態頻頻出現顛覆性的變化,對一個發展嘗算成熟的 #民主體制 而言,這其實是個令人頗憂心的現象。

於 2018 年的九合一選舉中,該次是總統 #蔡英文 上任後首次舉行的中期選舉,但 #民進黨 在該次選舉的表現強差人意,其在合計 22 席的縣市長席位中只能取得 6 席,並僅能在 3 個縣市議會中成為最大黨。而且,民進黨在該屆選舉更未能守住在上屆獲勝的台中市、嘉義市等地。而最令民進黨不堪的是,其傳統票倉高雄市失守在 #國民黨 籍的 #韓國瑜 手上。高雄市失守一事亦令勝選的韓國瑜聲名大噪,韓國瑜甚至因此事被國民黨推舉為 2020 年總統選舉的候選人。

但民進黨 2 年後卻一轉頹勢,2019 年香港爆發「反修例運動」(或「反送中運動」),直接勾起台灣人的恐共及 #反中情緒 ,加上國民黨在選舉前對低估了運動的影響力,國民黨在「反修例運動」開始前大打的「親中牌」直接觸及台灣人的神經,韓國瑜更曾於 2019 年 3 月赴港與特首林鄭月娥會面,並在其後到訪中聯辦。種種發展令國民黨的民望跌入谷底,另一方面造就了當屆總統選舉中民進黨大敗國民黨的結果。

從 《外交家》於 2019 年 7 月刊登的文章可見,2020 年的總統選舉前,學者普遍認為「反修例運動」對台灣的政局極其量只是有利蔡英文連任的小因素,但現在回望,民進黨卻於當年選舉的壓倒性勝利。台灣人為何選擇顛覆國民黨自 2018 年起在台灣政壇一直處優的形勢?我們可確定「反送中運動」的對台灣人的深刻刺激絕對佔一大部分原因。

國民黨在 2019 年的頹勢更一直延續至總統大選中,由於有公開支持中國的往績,國民黨被認定有親中傾向並因而令民望不斷插水。為了 2020 年的總統大選,國民黨於 2019 年下旬曾在多達 9 間電視台為韓國瑜競選總統一事作洗地式的宣傳,但結果仍無補於事,蔡英文最後在大選以創歷史記錄的票數連任,這亦導致當時在國民黨黨內如日中天的韓國瑜從政壇淡出。另外,韓國瑜不負市長職責轉而參選總統的行為令其在高雄的民望急劇下降,其支持率亦由競選市長時的 53.86% 大幅降至競選總統時的 34.63%,更為日後被彈劾及下野一事埋下伏筆。反之,蔡英文不僅成功連任,作為執政黨的民進黨更保住立法院多數議席。雖然民眾黨的掘起令民進黨在內的政黨都稍有立委議席的損失,但這仍無阻民進黨穩住順利執政的基本盤。

#民眾黨 是由 #柯文哲 、 #蔡壁如 等人於 2019 年組建的政黨。該黨的一大特色是容許黨員持雙重黨籍(#柔性政黨),民眾黨亦因此吸納了為數不少的國民黨黨員的支持及加入。雖然民眾黨在立委選舉中表現並不突出,而且其欠奉地區基本盤,這意味著其只能如原第三大黨 #時代力量 般僅靠全國不分區選舉區的票數來取得議席,但是該黨領袖的背景令兩大黨都不得不視其為未來威脅。民眾黨黨主席柯文哲乃首都台北市長,首都市長在蔡英文上任前一直被視為拜相指標——陳水扁及馬英九在當選總統前曾勝任台北市市長一職,因此民眾黨的勢力始終不容兩黨小覷。而且,2020 年總統選舉前,外界曾一直有傳柯文哲有意參選總統,而柯文哲及後組黨一事更被解讀作有意參選的信息。作為兩屆首都市長選舉的贏家,柯文哲對台灣政壇的影響力自然不容忽視,他領導的民眾黨所藴含之潛力亦絕非其他新興小黨之流可比擬的。

然而,承上所述,民眾黨的地方基本盤奇少,加上在四大公投一案中,民眾黨立法院團提倡的「兩好兩壞」投票指引亦未能獲得選民認同,結果民眾黨亦未能在此案中得償所願(編按:四大公投案亦受投票率低、民眾黨未能就公投立場達成黨內共識等其他不可忽視的因素影響),可見民眾黨的勢力範圍仍局限於柯文哲的主場台北市。另外,由於柯文哲已連任過一次台北市長,所以他無法再次競逐連任市長一職。因此,首都市長一職今次將必定落入他人手中,而且綜合多個民調來看,國民黨的勝選似乎略高一籌。

另外,在六都(六大直轄市)中,民進黨籍的桃園市市長 #鄭文燦 亦因已任職兩屆無法競逐連任,目前民進黨的黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾三人均有意代表該黨參選。

至於六都的其餘四都中,國民黨籍的新北市市長 #侯友宜 、民進黨籍的台南市市長 #黃偉哲 及民進黨籍的高雄市市長 #陳其邁(見美麗島民調)均已宣佈有意連任,外界亦預測國民黨籍的台中市市長盧秀燕有很大機會角逐連任(見美麗島民調)。

九合一選舉對國際關係的影響

雖然蔡英文無法再連任,但今屆中期選舉的結果將反映民間對執政黨民進黨的滿意度。此外,國民黨亦需要一個「鹹魚翻身」的機會。最後,選舉甚至將決定民眾黨能否漁人得利,成功在台灣政壇確立並鞏固其第三大黨的地位。除了內部的政治形勢外,台灣政治版圖的發展更將影響台灣日後的政策,以至其存亡。

兩岸關係:國民黨在近年來主張「#友陸」政策,並於在野期間屢番指責民進黨,並指其過於偏激的對中政策是中國對台虎視眈眈之源由;另外,雖然民進黨於在野時期一直打著「台獨」旗幟,但為減少台灣與中國的磨擦,蔡英文在任總統其間僅著眼於調整意識形態,例如在內政事務中加上台灣之名、通過 #促進轉型正義委員會 減弱國民黨威權時代色彩及修訂台灣《#國家安全法》等,蔡英文至今仍未曾推動修憲等將觸動中國神經的「過激舉動」。此外,作為第三大黨的民眾黨以「#超越藍綠」的噱頭吸納支持者,但其又多次在台灣人著眼於統獨問題時表現曖昧態度。這個著摸不透的第三勢力令台灣當前的政治版圖在未來充滿變數。

無論如何,可以肯定的是,若然民進黨未能在此次地方公職人員選舉中取得理想結果,可預見地台灣的 #兩岸政策 將出現逆轉。最壞的情況下,台灣的自主地位隨時岌岌可危。今次九合一選舉對內是民進黨的期中成績評估;對外更將影響太平洋地區的局勢變化。作為美國太平洋戰略中的第一島鏈地區及面迎中國的橋頭堡(bridgehead),此次台灣選舉的走勢絕不容被世界忽視。